Das Sonnenteleskop Gregor

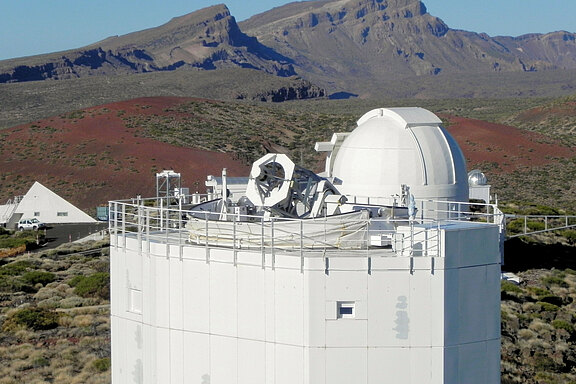

Mit einer Apertur von 1,5 Metern ist Gregor das größte Sonnenteleskop Europas. Es liefert hochaufgelöste Bilder sowie spektro-polarimetrische Messungen kleinräumiger Magnetfelder in der solaren Photosphäre und Chromosphäre. Der Standort von Gregor ist das Observatorio del Teide auf Teneriffa (Kanarische Inseln).

Dank seiner Fähigkeit, mehrere Spektralbereiche gleichzeitig zu beobachten, können Spektrallinien aus unterschiedlichen Höhen der Sonnenatmosphäre simultan erfasst werden. Dies ermöglicht eine detaillierte Untersuchung der magnetischen Kopplung zwischen dem Sonneninneren und der äußeren Atmosphäre, insbesondere der Korona.

Das Sonnenteleskop GREGOR wird von einem deutschen Konsortium bestehend aus dem Institut für Sonnenphysik (KIS), dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) und der Max-Planck-Gesellschaft, vertreten durch das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen, betrieben. Die wissenschaftlichen Instrumente werden sowohl von Konsortioumspartnern als auch von unserem spanischen Partner, dem Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC) entwickelt und betrieben. GREGOR ist seit 2013 im wissenschaftlichen Betrieb.

Optischer Aufbau von GREGOR

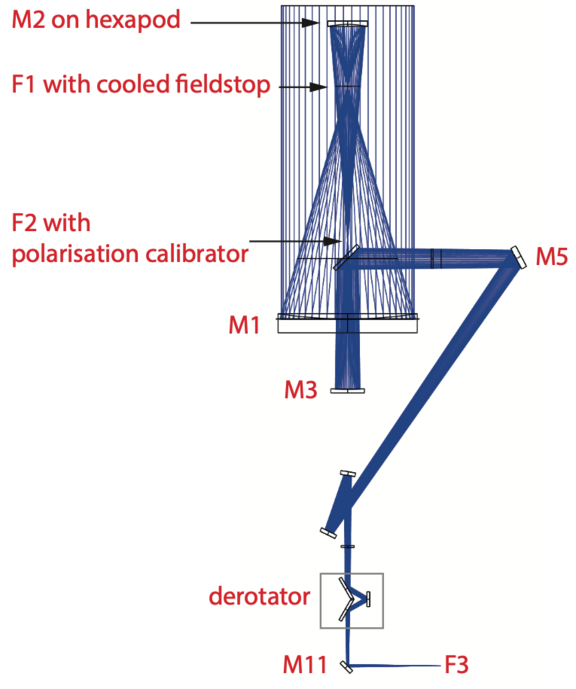

GREGOR ist auf einer Altazimut-Montierung installiert, die eine präzise Nachführung der Sonne über den Himmel ermöglicht. Das Teleskop verwendet eine Doppel-Gregory-Konfiguration mit zwei Brennpunkten und drei abbildenden Spiegeln im axialsymmetrischen Teil der Teleskopstruktur. Ein vierter (schiefer) Spiegel (M4) lenkt den Strahl aus der Höhenachse heraus und leitet ihn über eine Reihe flacher Spiegel in den Instrumentenraum.

Am ersten Brennpunkt (F1) – hinter dem Hauptspiegel mit einer Brennweite von 2,5 m – wird ein Bild der gesamten Sonnenscheibe erzeugt, mit einem Durchmesser von etwa 25 mm und einer optischen Leistung von rund 2000 W. An dieser Stelle befindet sich eine wassergekühlte, verspiegelte Feldblende, die ein Sichtfeld von 2,5 Bogenminuten auswählt. Der Rest des Sonnenlichts wird zurück in den Himmel reflektiert, um Streulicht in den nachfolgenden optischen Komponenten zu vermeiden.

Der elliptische Sekundärspiegel (M2) erzeugt das Bild am zweiten Brennpunkt (F2), der sich innerhalb des axialsymmetrischen Teils des Teleskops befindet. Dort ist eine polarisationsoptische Kalibrationseinheit installiert, die zur Modellierung der instrumentellen Polarisation des Teleskops dient und es ermöglicht, die tatsächlichen polarimetrischen Signale der Sonne korrekt zu bestimmen. Diese Kalibrationseinheit kann wahlweise in den Strahlen ein- und ausgefahren werden.

Ein dritter abbildender Spiegel (M3) bildet F2 auf den dritten Brennpunkt (F3) im Coudé-Instrumentenlabor ab. Der Strahl wird über eine Reihe von flachen Spiegeln ins Instrumentenlabor gebracht: zunächst durch die Elvationsachse (M4), dann durch die Azimutachse über M5, M6 und M7. Die Spiegel M8 bis M10 bilden einen Bild-Derotator, mit dem die Bildrotation relativ zum Spalt eines Spektrographen kompensiert werden kann. Nach der Derotation wird der Strahl über M11 in die horizontale Ebene des Coudé-Labors gelenkt.

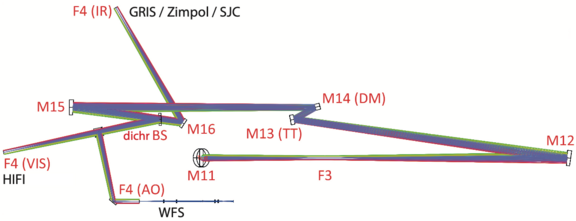

Adaptive Optik und Lichtverteilung im Coudé-Labor

Im Coudé-Labor wird die Teleskopöffnung (Pupille) über eine Zwischenabbildung nit M12 auf den deformierbaren Spiegel (M14) abgebildet. In unmittelbarer Nähe befindet sich dort auch der Tip/Tilt Spiegel. Die Wellenfrontsensorik (Wavefront Sensor, WFS) liefert ein Korrektursignal, das in Tip/Tilt-Anteile (korrigiert durch M13) und höhere Ordnungen (korrigiert durch M14) aufgeteilt wird.

Der Strahl wird anschließend durch M15 fokussiert und bildet den vierten Brennpunkt (F4). Vor F4 trennen dichroitische Strahlteiler das Licht in einen sichtbaren und einen infraroten Anteil und leiten diese zu den entsprechenden wissenschaftlichen Instrumenten weiter. Ein kleiner Teil des sichtbaren Lichts wird dem Wellenfrontsensensor zugeführt, um eine Echtzeitkorrektur der atmosphärischen Verzerrungen zu ermöglichen. Die Regelschleife zwischen Wellenfrontsensor und M13 und M14 läuft mit ca. 1000 Hz, d.h. die Form von M14 wird 1000 mal pro Sekunde neu eingestellt.